~文明開化と大震災からの復興、その軌跡~

明治維新と同時に近代化が進んだ日本。

その日本で近代都市の見本であり続けたのが、首都・東京でした。

明治から大正にかけては西洋由来のレンガ造の建物が建設され、

関東大震災後は鉄筋コンクリート造の建物が建設されるようになりました。

単なる西洋の模範での近代化ではなく、

地震大国日本における近代化を模索した証拠と言える建造物が、

今でも東京には残っています。

「西洋文化の日本への伝播」と、

「地震大国日本に適した近代化の模索」

が評価されて、世界遺産だったらいいな~

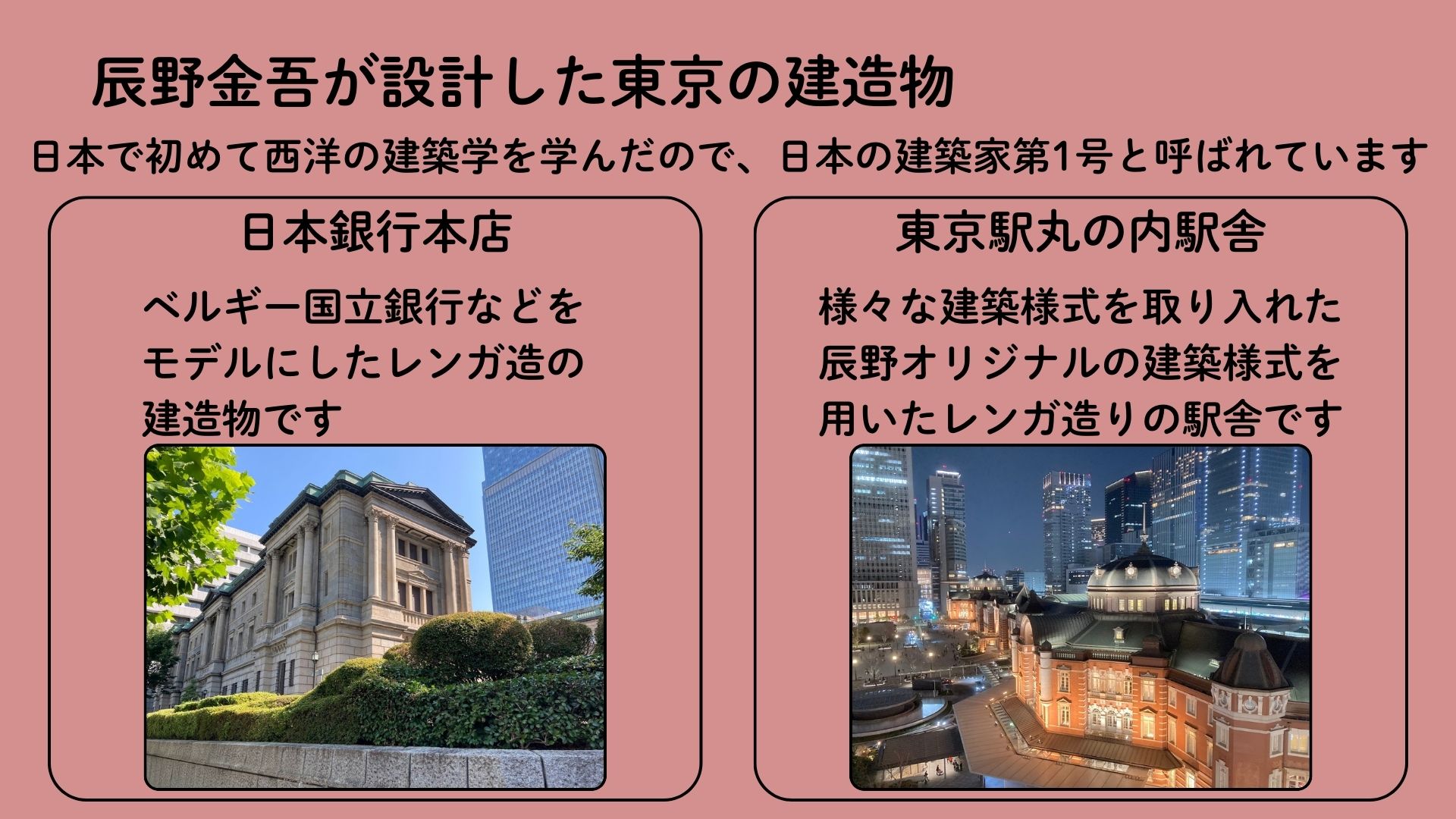

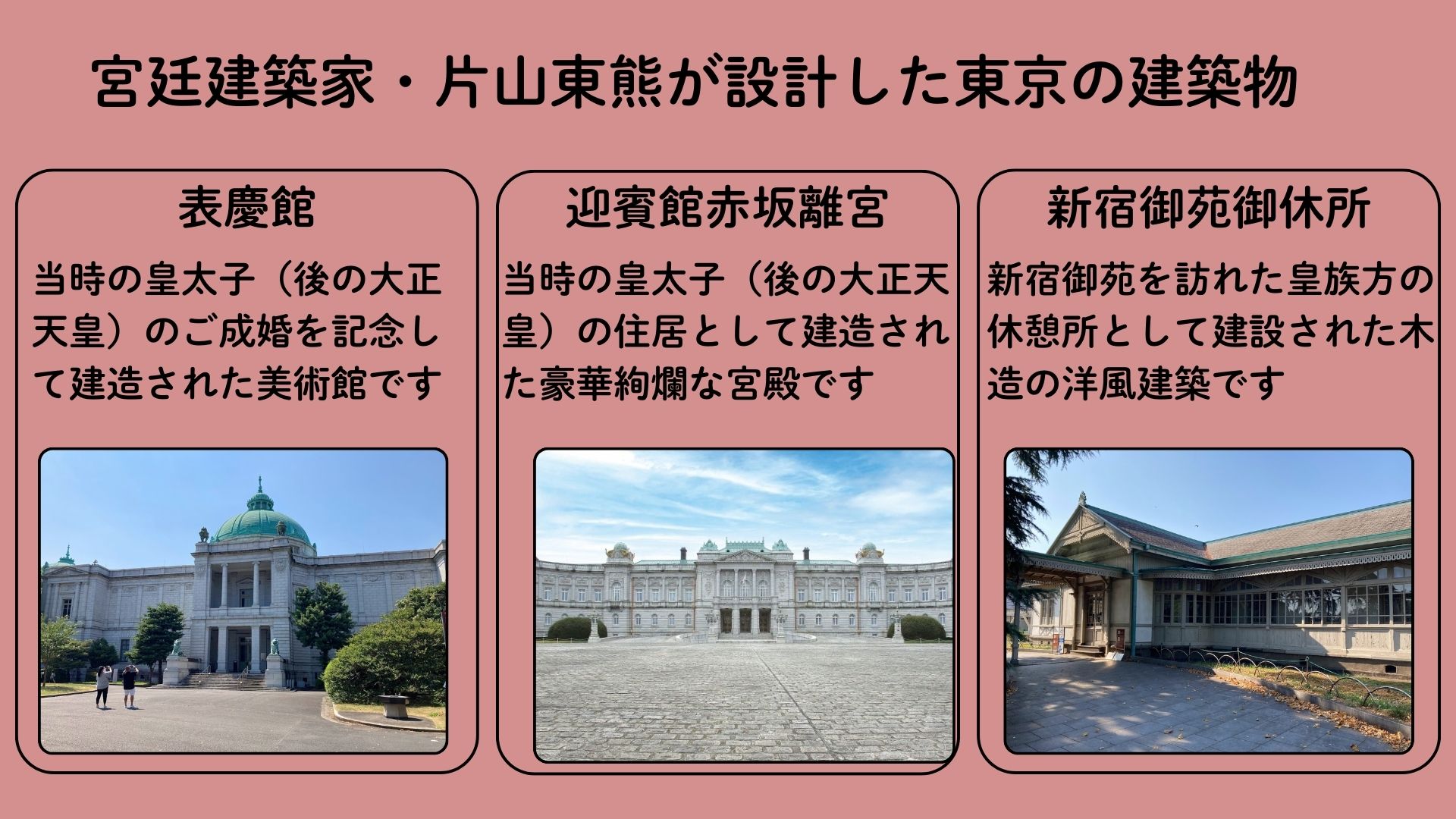

幕末の動乱を経て元号が明治になり、首都が東京に移されると、 様々な中央省庁の機能が東京に集められました。 その省庁が入る建物は、 近代国家にふさわしいように西洋由来のレンガ造での建設が進められました。 また、近代化を進める必要があったのは皇室も同じです。 西洋列強の王室を意識して、西洋風の立派な宮殿などが建設されるようになります。 他にも、日本の交通の中心である日本橋を石橋で再整備したことや、 日本の交通そのものを激変させた鉄道事業、 その中心駅となる東京駅の建設なども、明治維新後の文明開化を象徴する事業です。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

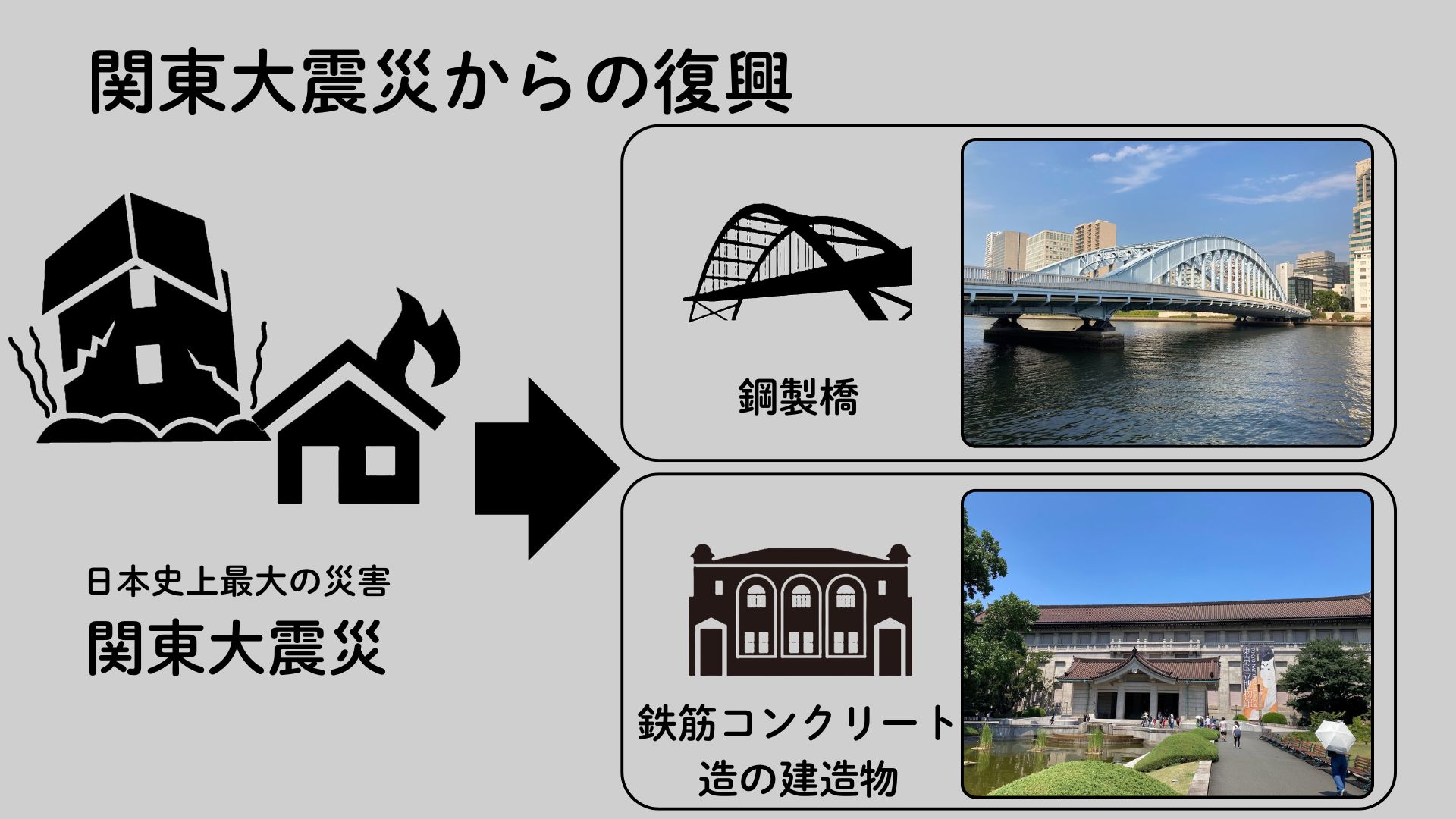

大正12年(1923年)9月1日、東京は大地震に見舞われました。関東大震災です。

近代化の象徴だったレンガ造の建物も多くが倒壊しました。

その反省から、従来のレンガ造ではなく、

地震に強い鉄筋コンクリート造の建物が建設されるようになりました。

特に、関東大震災で崩壊したレンガ造の博物館などは、

鉄筋コンクリート造で再建されるケースがほとんどでした。

その他にも復興事業として、地震でも崩落しないような強度のある鋼製橋の建造も進められました。

このような耐震性を意識した鉄筋コンクリート造の近代建築は、

まさに東京から生まれたものであり、

その後の耐震建築において多大な影響を与えることとなりました。

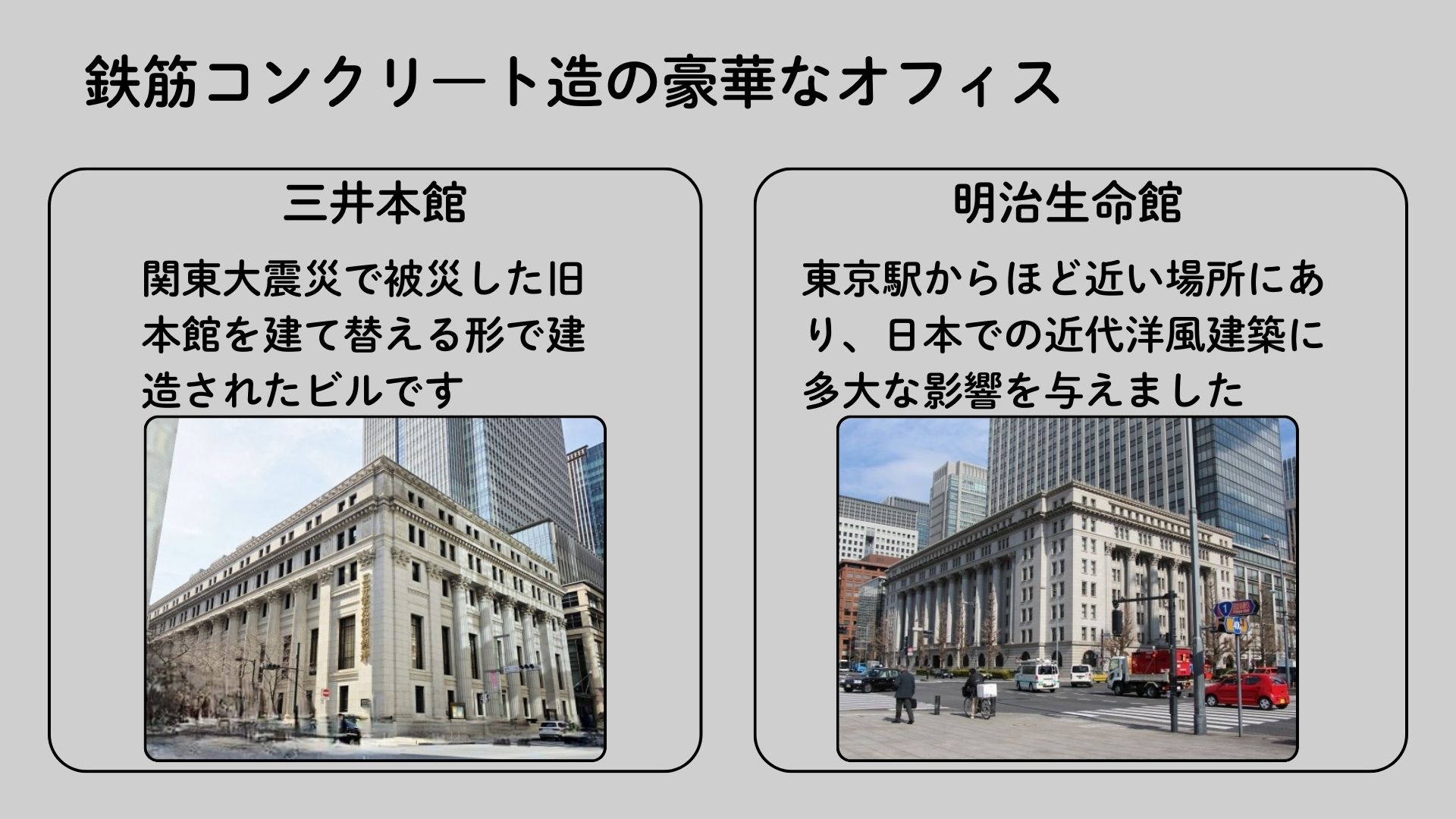

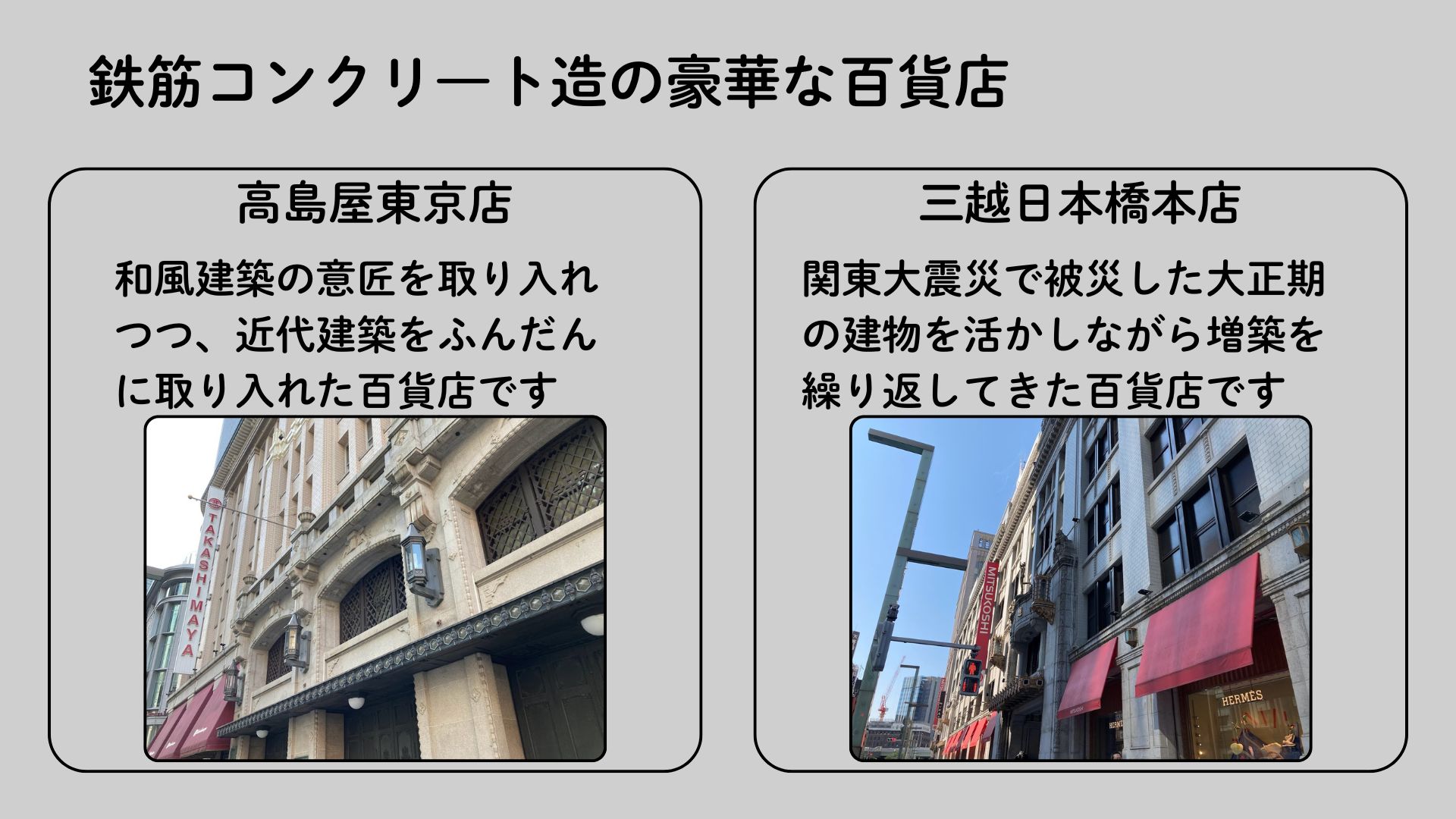

またこの時代になると、民間企業による建築物も

豪華絢爛なものが増えていきます。

会社のオフィスであったり、百貨店など、

当時の生活の一部を、現在でも見ることが出来ます。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

| 年(西暦) | 出来事 |

|---|---|

| 明治元年 (1868年) | 明治維新 |

| 明治2年 (1869年) | 首都が東京に移る |

| 明治3年 (1870年) | 廃藩置県 |

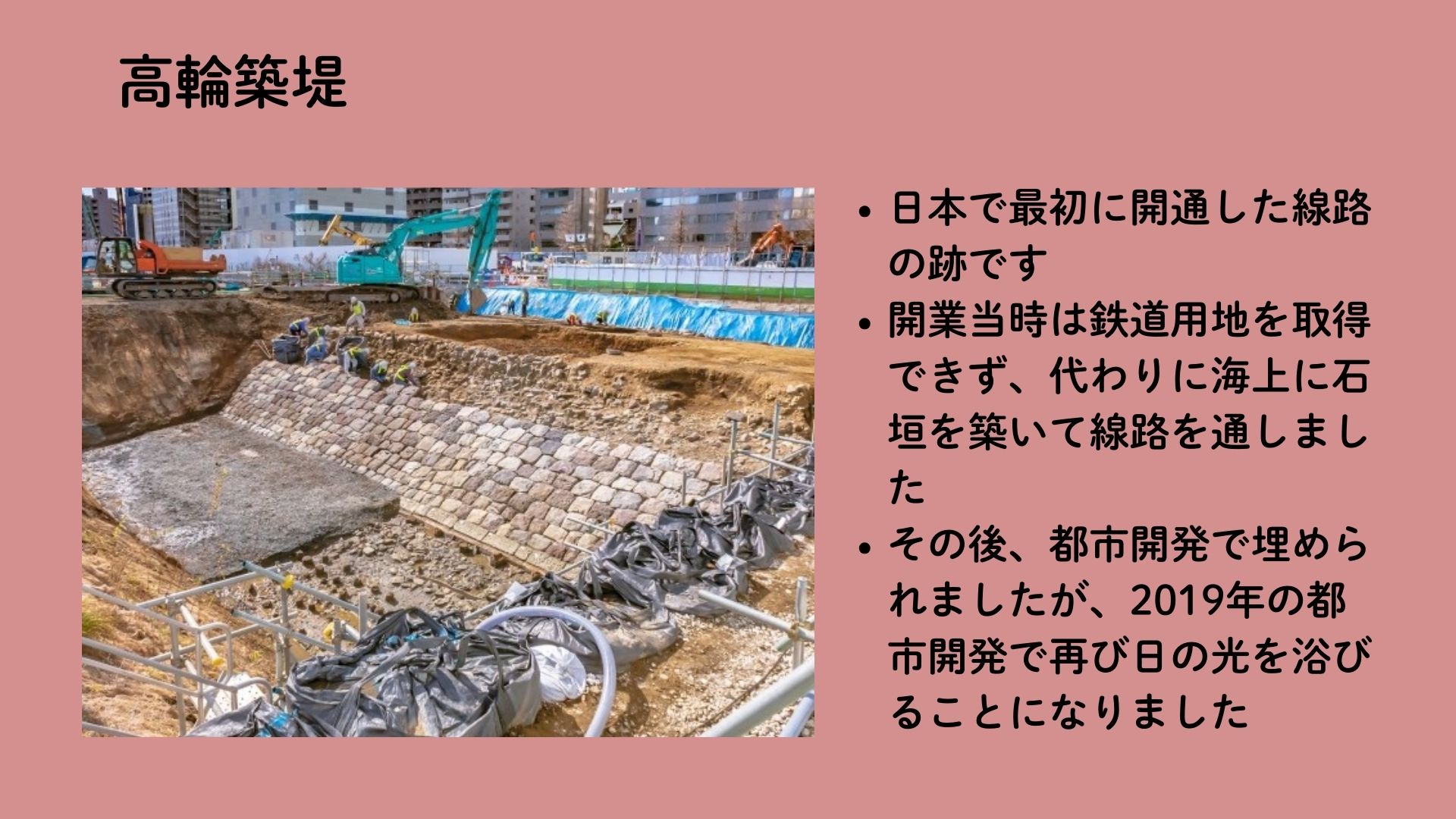

| 明治5年 (1872年) | 日本初の鉄道が新橋・横浜間に開通(高輪築堤跡) |

| 明治10年(1877年) | 西南戦争 |

| 明治18年(1885年) | 内閣制度が制定される |

| 明治22年(1889年) | 大日本帝国憲法が発布される |

| 明治27年(1894年) | 日清戦争が始まる |

| 明治37年(1904年) | 日露戦争が始まる |

| 明治42年(1909年) | 赤坂離宮が完成する |

| 明治44年(1911年) | 日本橋が石造アーチ橋として建造される |

| 大正3年 (1914年) | 東京駅丸の内駅舎が完成する |

| 大正12年(1923年) | 関東大震災 |

| 大正14年(1925年) | 普通選挙法が成立 |

| 大正15年(1926年) | 帝都復興事業で建設されていた鋼製橋の永代橋が完成する |

| 昭和4年 (1929年) | 三井本館が完成する |

| 昭和6年 (1931年) | 満州事変 |

| 昭和7年 (1932年) | 五・一五事件 |

| 昭和8年 (1933年) | 高島屋東京店がオープンする |

| 昭和9年 (1934年) | 明治生命館が完成する |

| 昭和10年(1935年) | 日本橋三越本店の増築工事が完了する |

| 昭和11年(1936年) | 二・二六事件 |

| 昭和12年(1937年) | 日中戦争が始まる / 東京国立博物館本館が完成する |

| 昭和16年(1941年) | 太平洋戦争が始まる |

全部で21の文化財を選んでいます。(縦スクロールになっています)

写真をクリックすると、より詳細なサイトが新しいタブで開きます。

選んだ基準は

文化財の所在地は以下の地図をご覧ください。

インド最大の貿易港ボンベイ(ムンバイ)にある、 インドの伝統的な建築様式とイギリスのゴシックリバイバル様式が融合した壮大な駅舎です。

ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター・アビーとセント・マーガレット教会(イギリス)イギリス王室の歴史を今に伝える壮大な宮殿、教会群です。 ウェストミンスター宮殿は19世紀にゴシックリバイバル様式で再建されたものです。 ウェストミンスター・アビーでは16世紀以降のほとんどの国王が戴冠式を行っており、 イギリス王室にとって神聖な場所のひとつです。

ベルリン市街を流れるシュプレー川の中州であるムゼウムスインゼルは、 19世紀に国家から「芸術と科学の聖域」と定められ、 5つの美術館と博物館が国家の威信をかけて建設されました。

「バウハウス」とはドイツ語で建築の谷という意味で、この場所に建てられた総合造形学校の校舎などが残っています。 この学校で近代建築芸術の基礎が築かれていきました。

アントニ・ガウディの作品群(スペイン)バルセロナに点在する、建築家アントニ・ガウディが設計した建築物群です。 有名なのはサグラダファミリア贖罪聖堂です。 ガウディの建築物はサルバドール・ダリなどスペインの芸術家たちにも多大な影響を与えました。

環境省ホームページの、新宿御苑のページです。

東京国立博物館敷地内には東京国立博物館本館、表慶館の二つの文化財があります。

内閣府/迎賓館赤坂離宮内閣府ホームページの、迎賓館赤坂離宮のページです。

Tokyo Station City/ 丸の内駅舎の見どころ東京駅の情報サイトで丸の内駅舎について紹介しているページです。

国立科学博物館日本館と地球館がありますが、日本館である本館を構成遺産に含んでいます。

東京都庭園美術館旧朝香宮邸に設けられている美術館です。

日本橋タカシマヤS.C./重要文化財 日本橋高島屋高島屋日本橋店ホームページで重要文化財である本館を紹介しているページです。

明治安田/重要文化財「明治生命館」について明治安田ホームページの重要文化財「明治生命館」の紹介ページです。

築地本願寺築地本願寺のホームページです。

日本橋三越本店/国指定重要文化財日本橋三越本店ホームページで重要文化財である本館を紹介しているページです。

東京都/かちどき橋の資料館勝鬨橋や隅田川に関する資料を展示している施設です。

文化財に関するサイトは、「ストーリーを構成する文化財」の写真をクリック!

今回は近代についての内容をまとめてみました。

最近だと『鬼滅の刃』がこの時代が舞台なこともあり、注目度が少し上がった時代ですよね。

ただ、地震に戦争と決して明るい時代ではありません。

そんな時代の生き証人が、東京に残っている近代建築です。

ヨーロッパでは近代建築についての評価はかなり充実しているので、

様々な近代建築が世界遺産に登録されていますが、

日本ではどうも注目を浴びづらいのか、少し地味な印象を受けます。

そんな建築や近代という時代にスポットライトを当てることは、

近代重視の今の歴史の授業にも役立つのではないでしょうか。

そして何より、地震からの復興というコンセプトの世界遺産はひとつもありません。

地震大国の日本だからこそ打ち出せるコンセプトであり、世界的にも大きな意味を持つのではないかと思います。

最後になりましたが、このページを最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今後もまだ見ぬ日本を、世界遺産に当てはめて紹介していきますので、よろしくお願いします!

作成者についてはページトップの「作成者について/About the Creator」をクリック!