~「古代日本の移り変わり」と「日本文化のはじまり」~

鳥取県と島根県(山陰)は縁結びで知られる出雲大社に代表されるように、

”神々の国”そして日本神話の舞台として知られています。

実は、あまり知られていませんが、山陰は古代遺跡が数多く残っている地域なんです。

これらの古代遺跡や関係する文化財は、

古代日本がどのように統一されていたかを物語る貴重なものです。

そして、これらの文化財の一部は、神話が書かれた日本最古の書物にも登場します。

そう、日本文化を語るうえで、山陰は欠かせない地域となっています。

「古代日本の移り変わり」を伝える文化財群と、

「日本文化のはじまり」と言えるほどの文化芸術との関係が評価されて、

世界遺産だったらいいな~

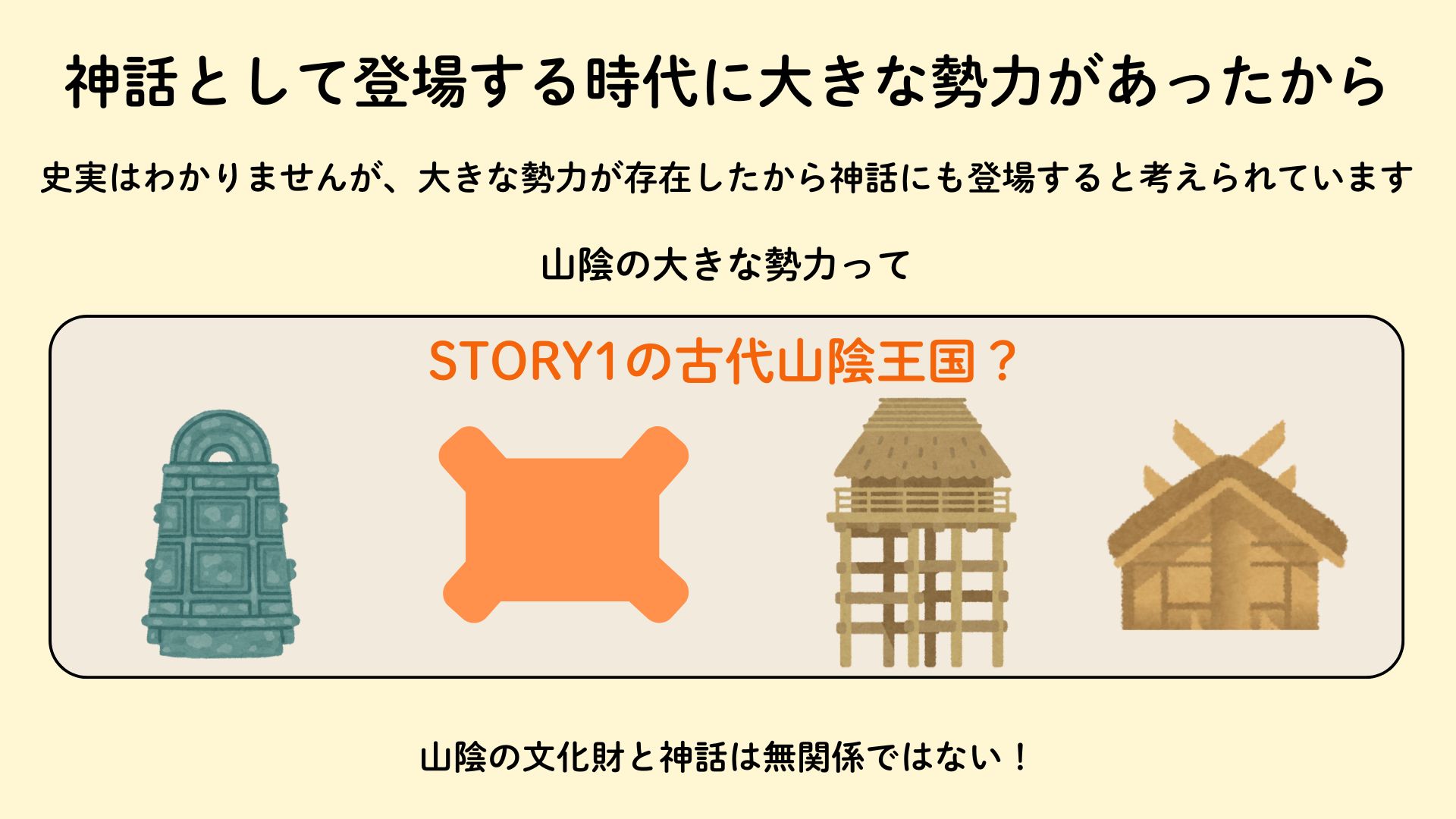

3世紀まで(弥生時代)の日本は一つの国ではありませんでした。

各地に多くの国が存在する中で、大きな勢力のひとつが、山陰の勢力でした。

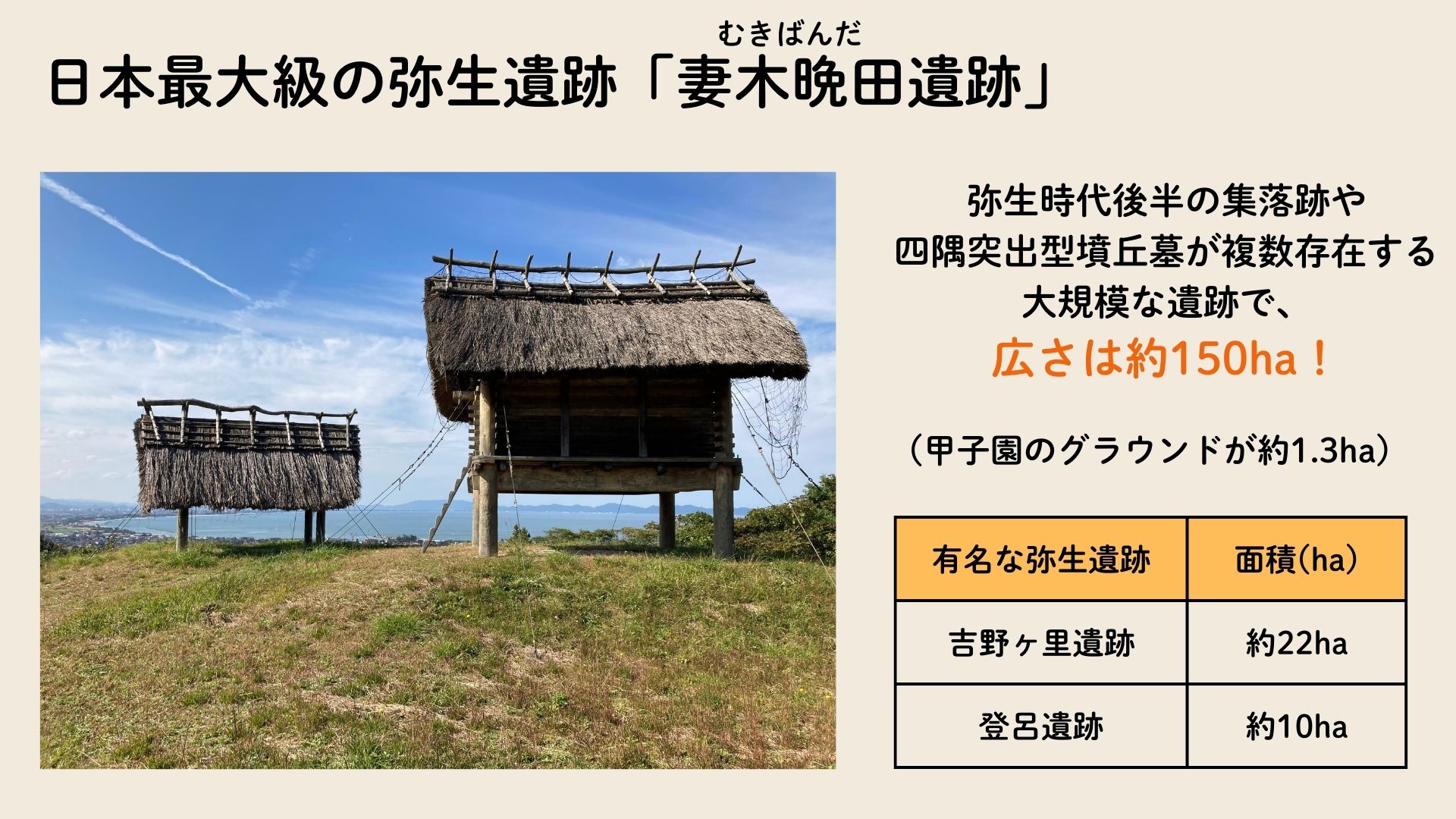

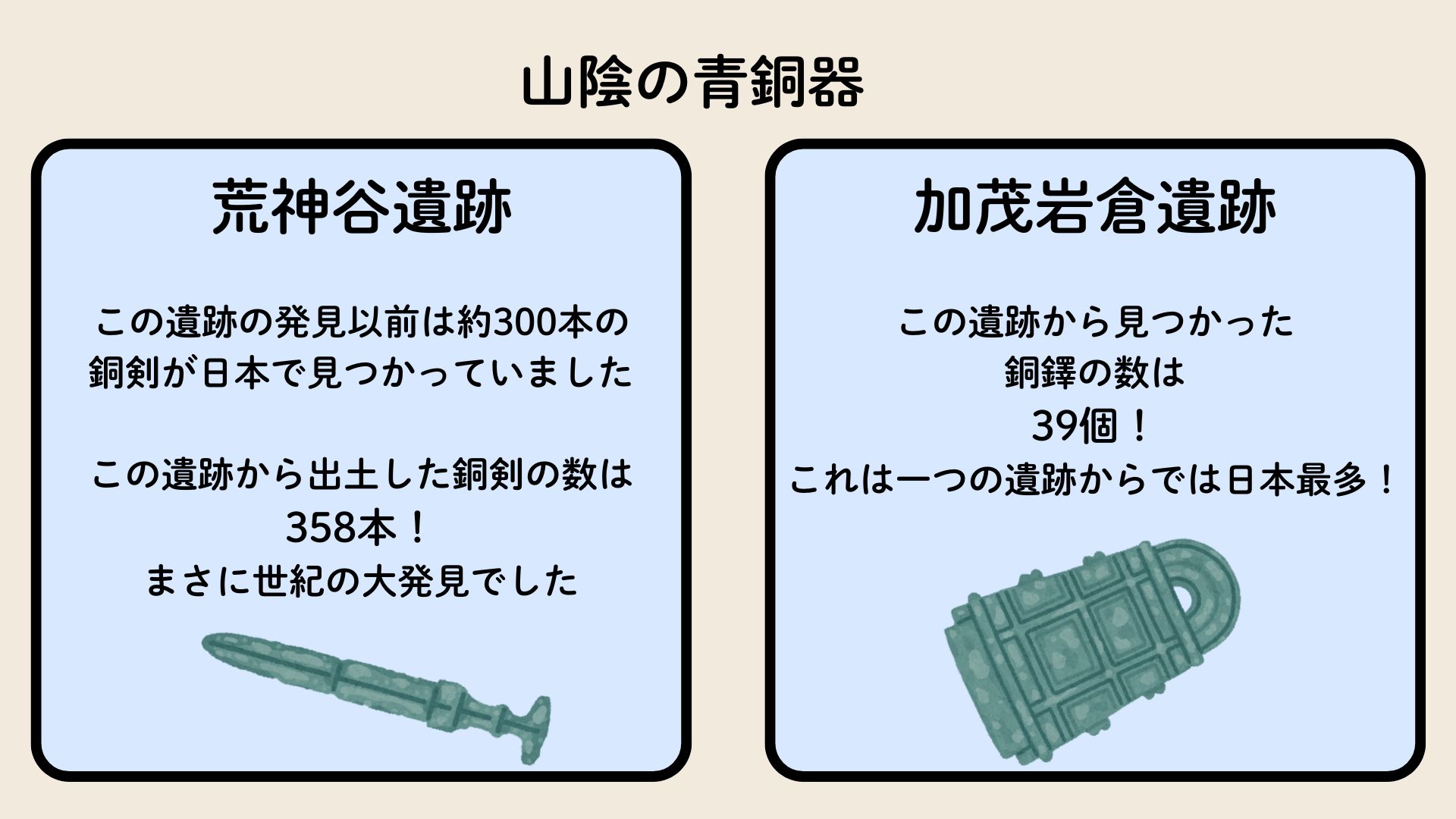

それを物語るように山陰では日本最大級の弥生時代の集落跡や多くの青銅器が発掘されています。

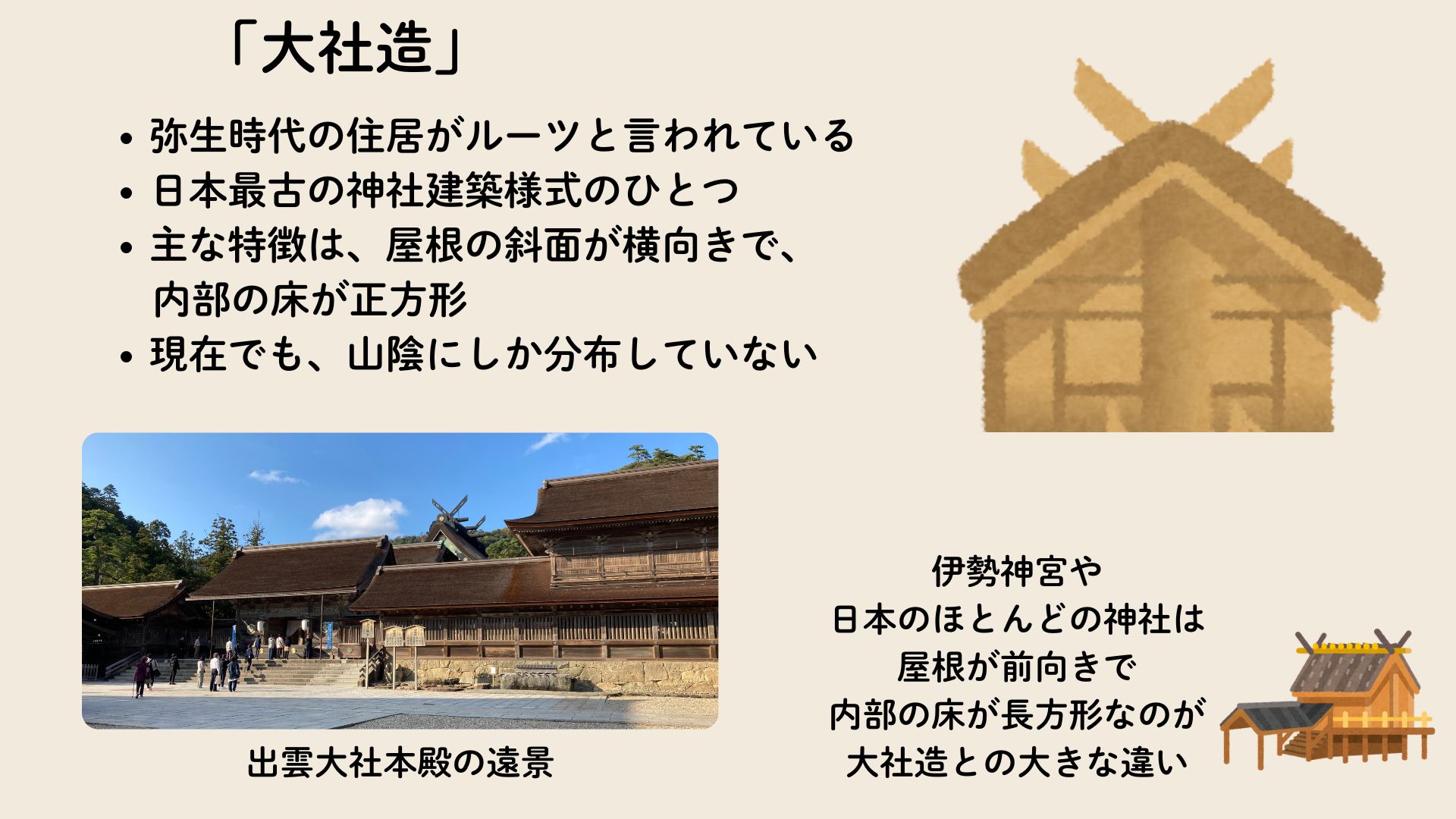

また、この頃からあったと言われる出雲大社などの神社も、当時の建築様式をとどめています。

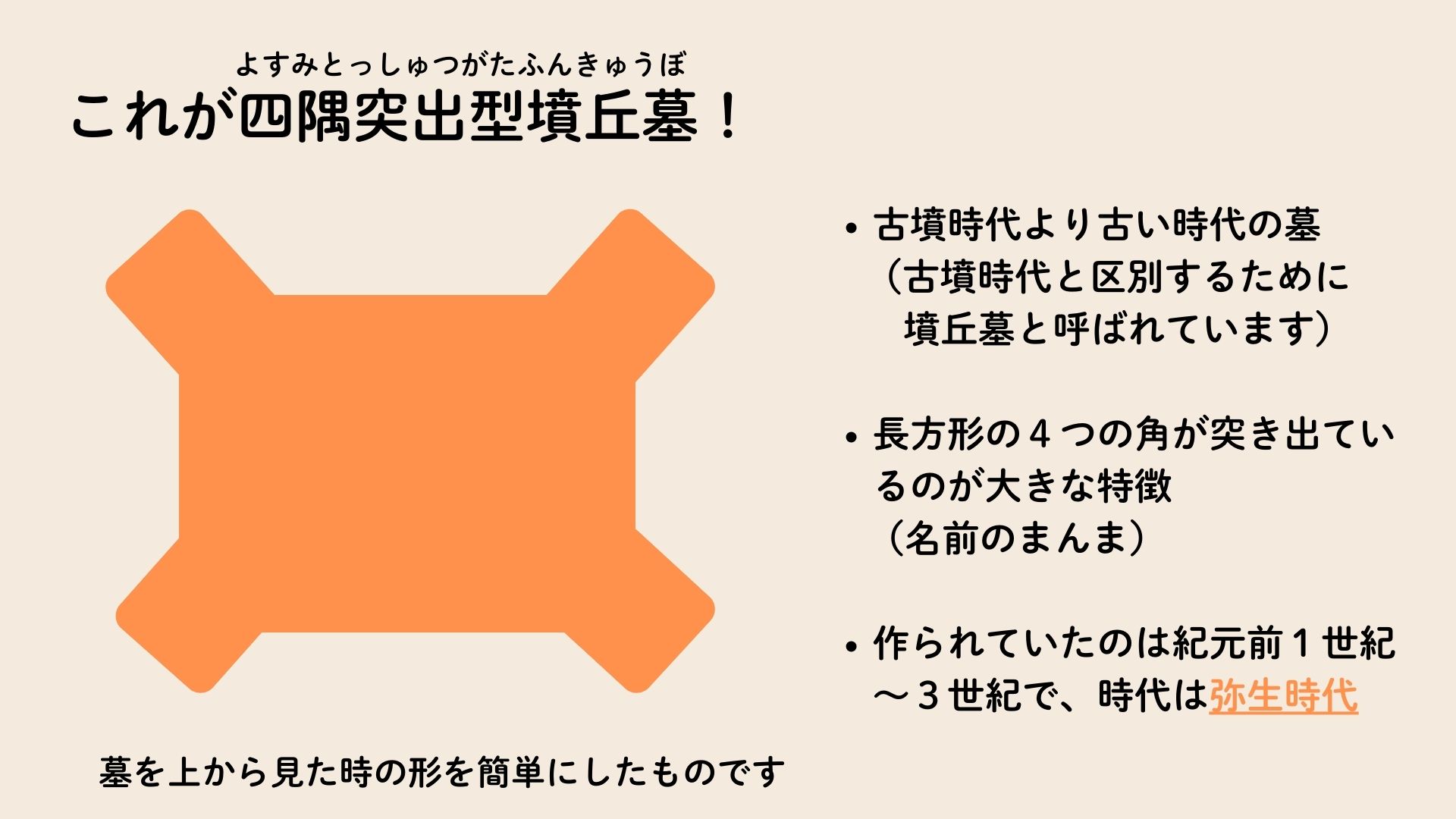

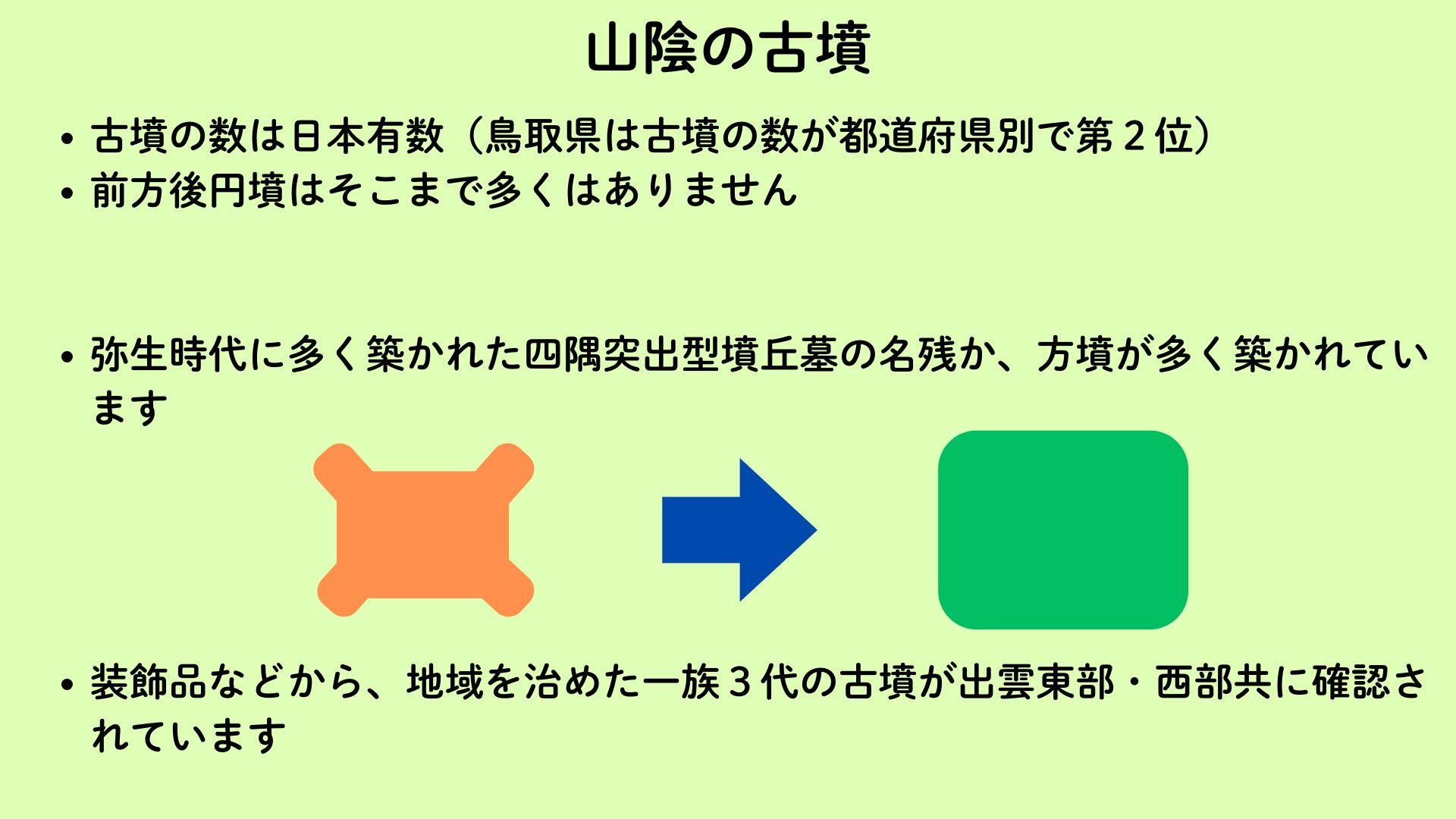

そして、古代山陰王国のシンボルといえるのが、四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ)です。

この弥生時代の墓は、山陰とその周辺地域でしか確認されていません。

山陰には、今の日本とは異なる王国が存在していたのです。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

古墳時代に入ると、ヤマト朝廷が勢力を拡大し、

山陰や他の地域の人々は、ヤマト朝廷の臣下となっていきました。

その服従のシンボルが前方後円墳などの古墳です。

この頃には、四隅突出型墳丘墓は造られなくなりました。

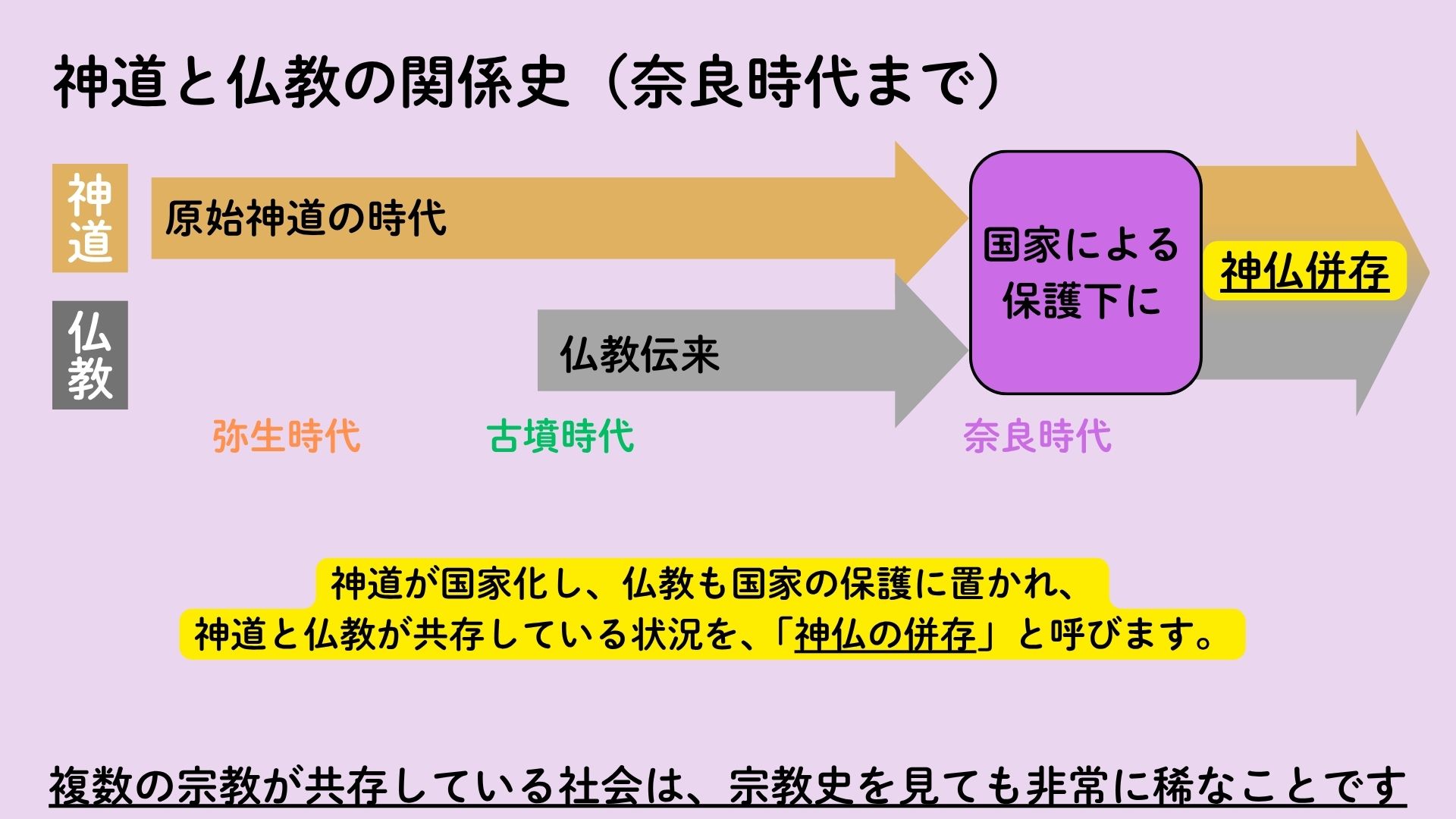

また、古墳時代末期には、日本に仏教が伝来しました。

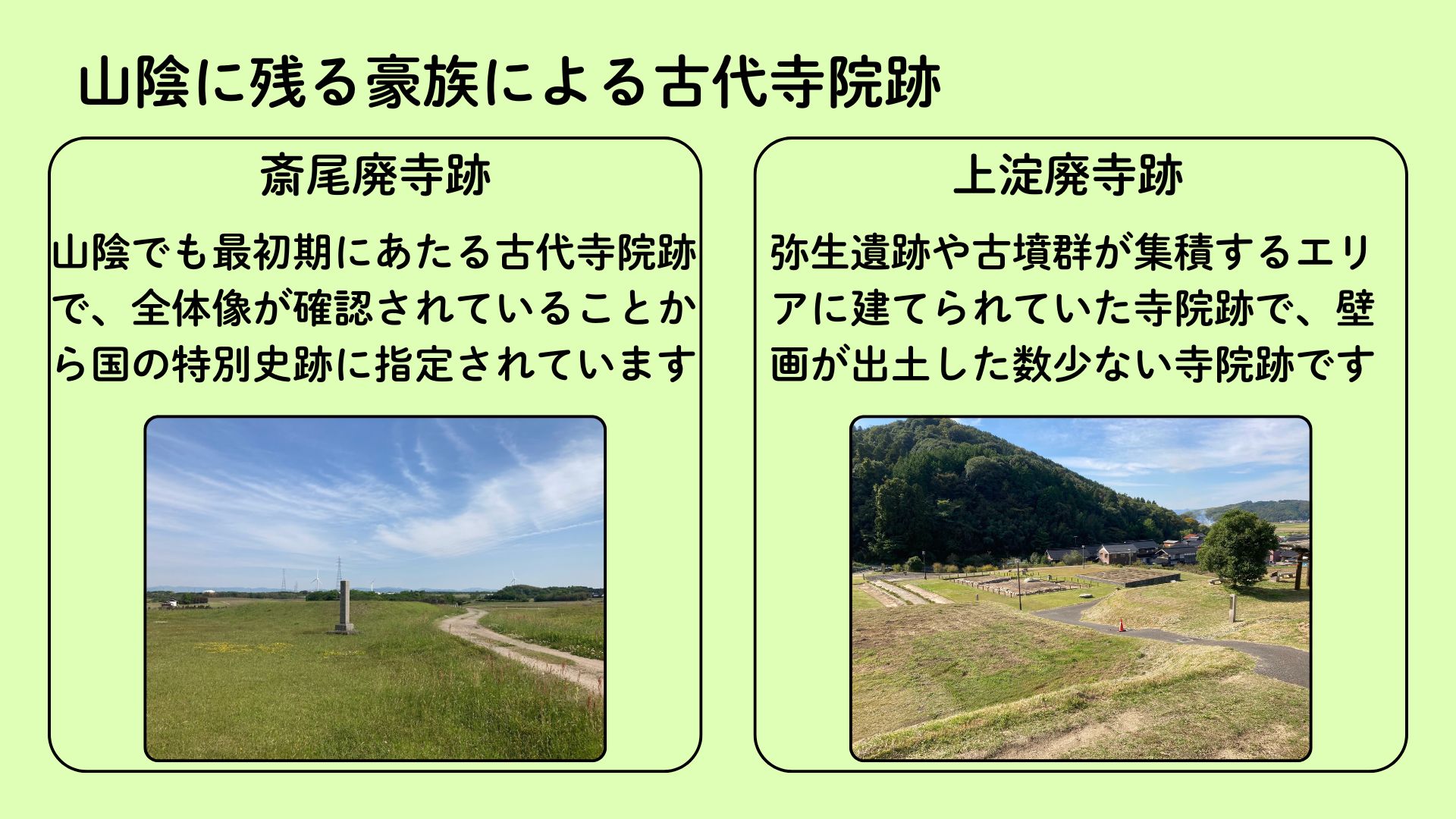

その結果、山陰でも古墳は次第に造られなくなり、仏教寺院が建てられるようになりました。

服従のシンボルが、古墳から仏教寺院へと変わったと考えられています。

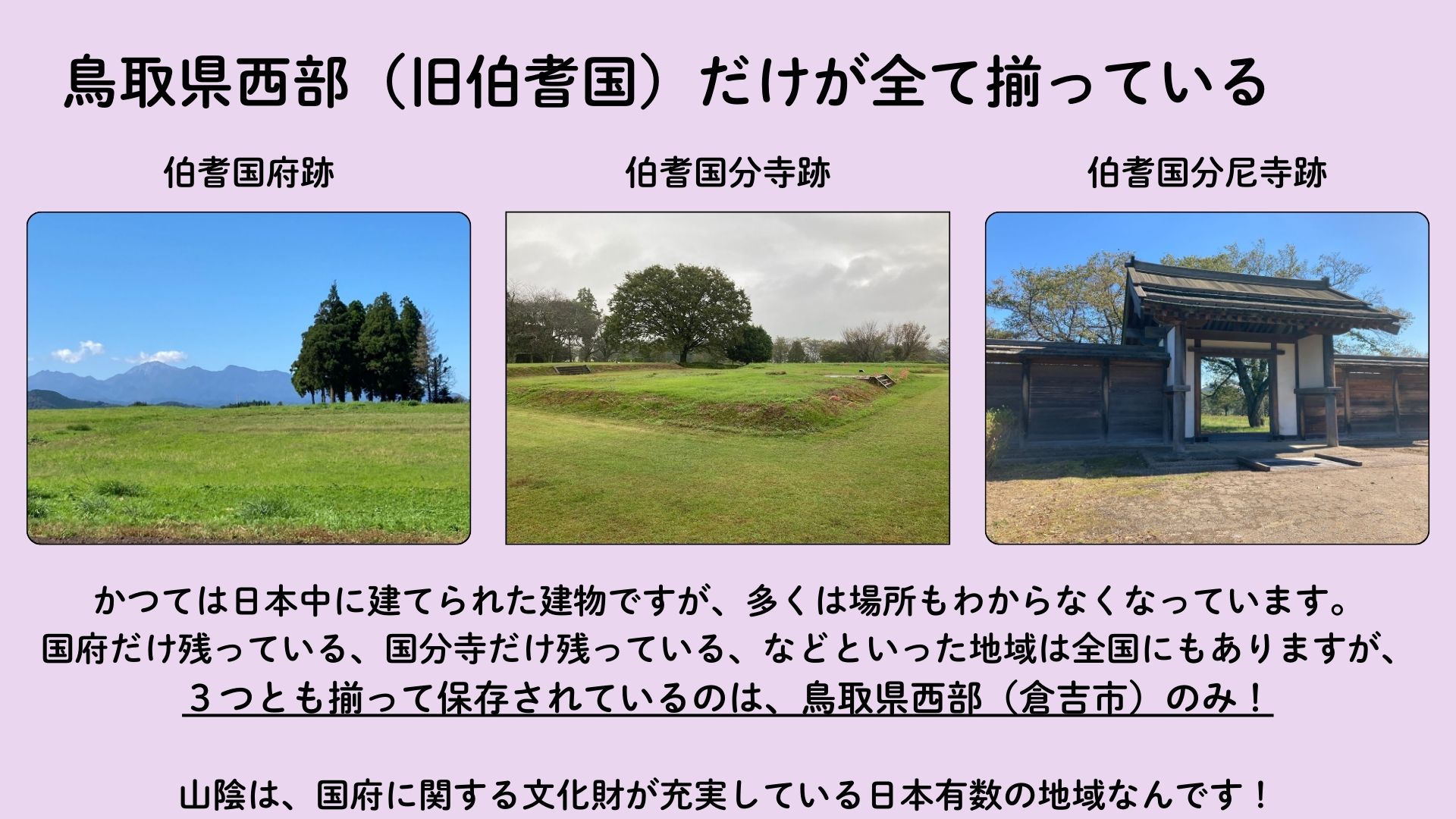

山陰には、当時の仏教寺院の遺跡が数多く残っています。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

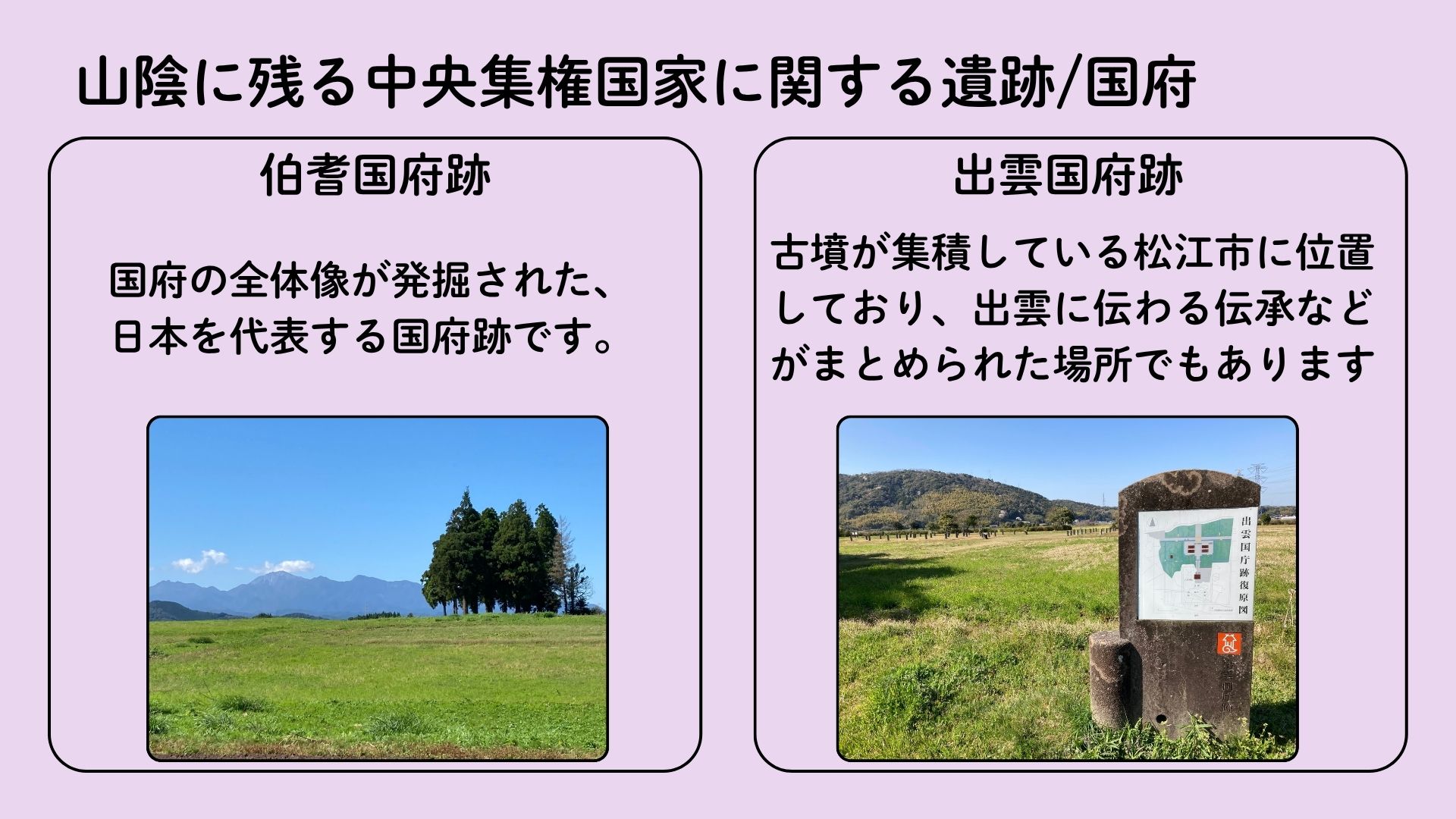

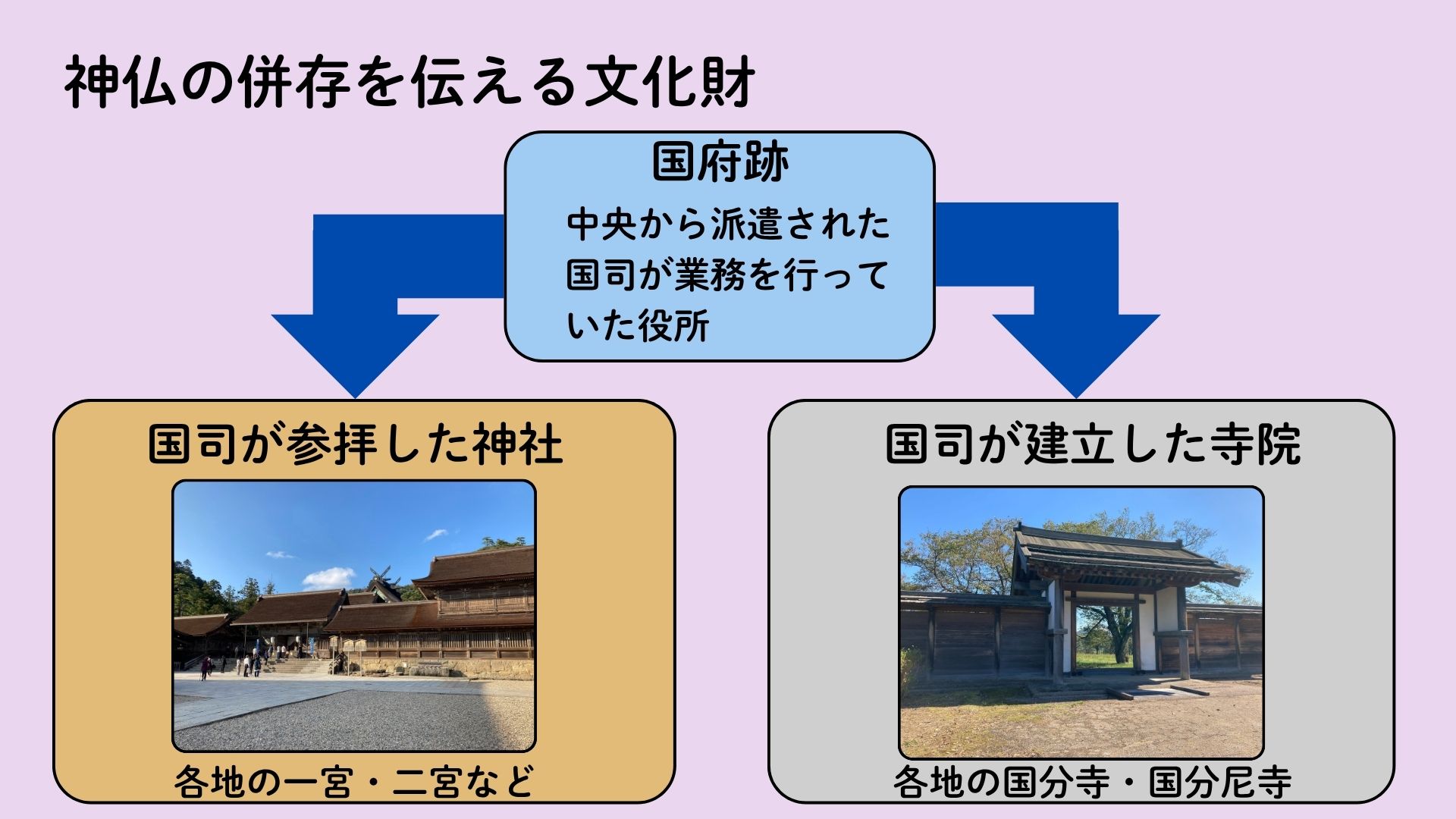

奈良時代になると、中央集権国家「日本」が誕生しました。 この時代になると支配者層も大きく変化します。 これまで墳丘墓や古墳を造っていた人々ではなく、 平城京から派遣された役人が、役所(国府)で政治を行うようになりました。 そして彼らが山陰などの地方に向かうための道(古代官道)も整備されました。 これは、古代ローマ帝国やアケメネス朝ペルシアの制度と似ています。 これらの帝国と日本で大きく異なるのが、複数の宗教、つまり神道と仏教の両方を国の宗教にした点です。 ですので、この時期も神社は壊されることなく残り、 仏教でも、国分寺・国分尼寺が国の政府によって建てられました。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

これら山陰地方の文化財は、古代日本の変遷が世界史的に見ても特異なものであったことを物語るだけでなく、 今の私たちに「古代日本の移り変わり」を伝えてくれています。

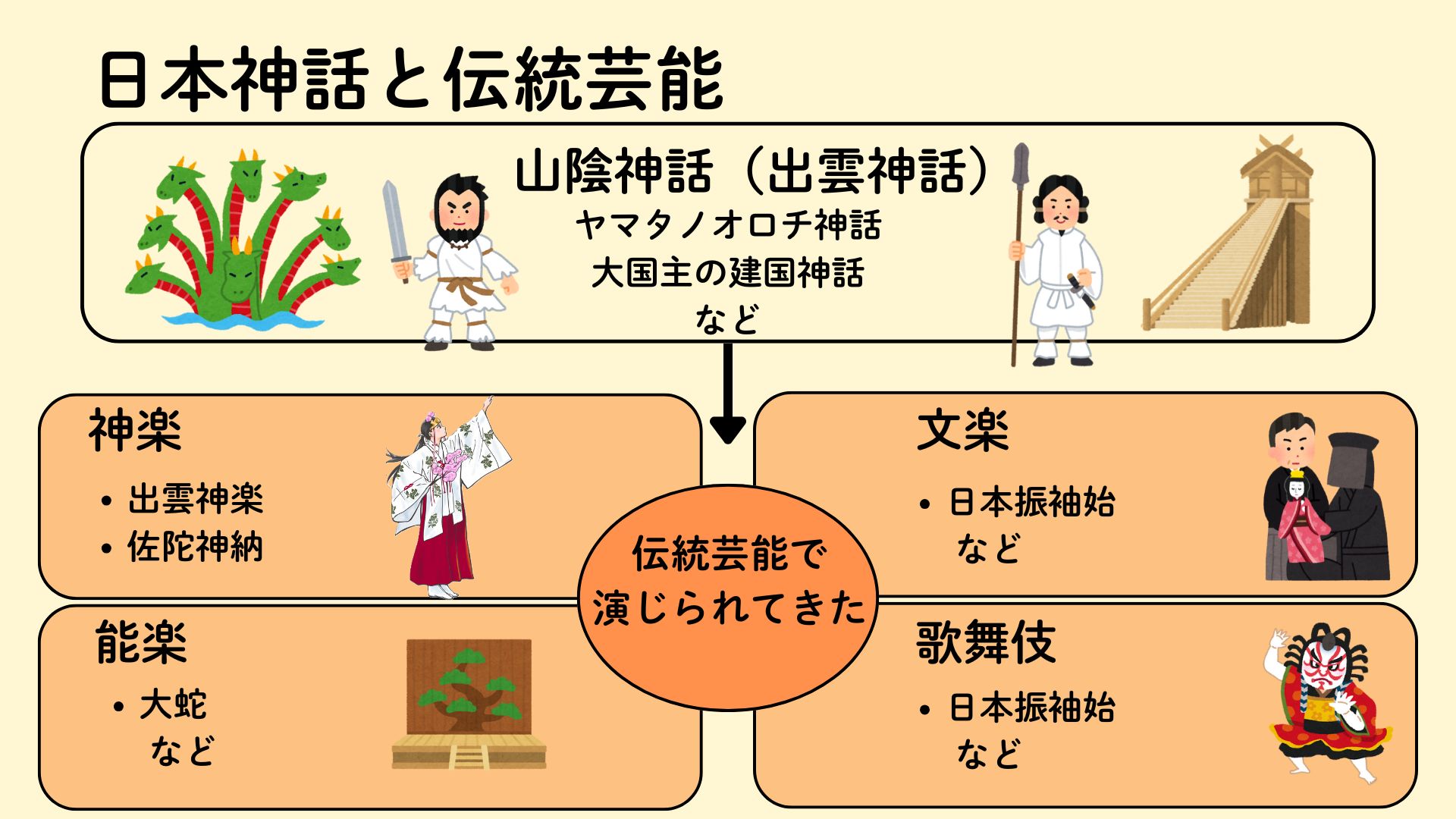

奈良時代、中央集権国家になった頃には、 文化面での統一を図って、各地の神話をまとめた『古事記』と『日本書紀』が編纂されました。 そして、書かれている神話の主要な舞台が、山陰です。 山陰を舞台にしたヤマタノオロチ神話や大国主神話が、『古事記』と『日本書紀』で書かれています。 これらの神話は、これまで多くの伝統芸能で演じられてきました。 例えば、神楽や能楽、文楽、歌舞伎などが挙げられます。 日本文化、特に伝統芸能を語る上で、山陰は欠かせない地域となっています。

さらに、その本の内容は19世紀に西洋にオランダを通じて伝えられることになります。 シーボルトが書いた『日本』は、ヨーロッパの人々に日本神話の内容も伝えることになりました。 他にもラフカディオ・ハーン(小泉八雲)なども、同様の内容の本をヨーロッパで出版しています。 つまり、ヨーロッパ人やアメリカ人がはじめて触れた日本像のひとつが、山陰だと言えます。 彼らは山陰の神話を見て、日本とはどのような国かを想像したことでしょう。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

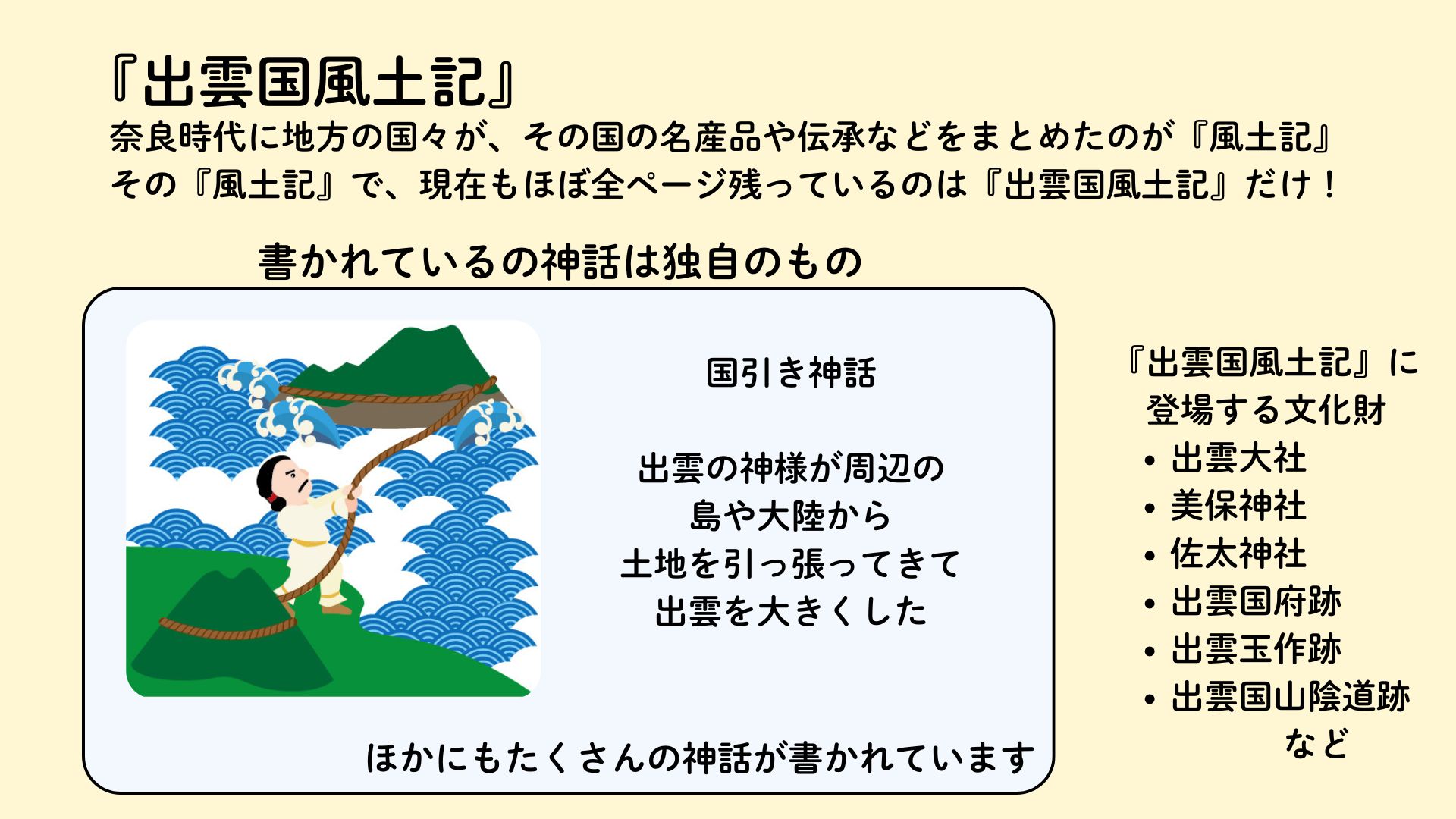

また、山陰には、『古事記』と『日本書紀』とは別の書物も今に残っています。 『出雲国風土記』です。 この本には山陰で受け継がれた独自の神話や伝承などがまとめられており、 多くの山陰の文化財がこの本に登場しています。 この『出雲国風土記』が残っていることで、 古代における山陰の文化的豊かさを更に知ることができます。

<もっと詳しく知りたい方はこちら!>

日本の伝統芸能との関係や、古代における文化的情報の豊富さからも、 山陰はまさに「日本文化のはじまり」と呼ぶに相応しい地域となっています。

全部で30の文化財を選んでいます。(縦スクロールになっています)

写真をクリックすると、より詳細なサイトが新しいタブで開きます。

エジプト中王国時代から新王国時代の間、 約1000年に渡って古代エジプトの首都として栄えた古都テーベに残る神殿や墓地遺跡、 葬祭殿などから構成されています。この地で発見されたのがツタンカーメンの墓です!

多神教的な世界からキリスト教(ビザンツ)世界へと移行していった過程を今に伝える集落遺跡群で、 1~8世紀にかけての農業生産技術も伝えています!

トロイアの考古遺跡(トルコ)古代ギリシアの都市遺跡で、ホメロスが書いた叙事詩『イリアス』に登場する「トロイの木馬」の舞台として知られています。 9つの時代ごとの都市が上に上に積み重なって層を成しているのが大きな特徴です!

朝鮮半島の古代国家、新羅の首都として栄えた慶州に残る110以上もの寺院跡、 80ほどの石仏、60ほどの石塔の他、古墳群などから構成される歴史地区です!

百済の歴史地区(韓国)紀元前18年から後660年までの間に朝鮮半島で繫栄した古代国家、 百済に関する城跡や古墳群など8つの考古遺跡から構成される歴史地区です!

伽耶古墳群(韓国)新羅、百済と同時代に存在した古代国家・伽耶で築かれた古墳群です!この朝鮮半島の3つの古代国家に関する世界遺産は、古代山陰とも時代が重なっているので、特に似ている世界遺産といえます!

加茂岩倉遺跡や荒神谷遺跡から出土した青銅器が展示されているほか、古代の出雲大社の模型などが多数展示されている歴史博物館 ★オススメ!

出雲弥生の森博物館西谷墳墓群の隣にある博物館で、墳丘墓から出土した勾玉や腕輪、土器などを展示しています。

鳥取県観光情報サイト / 島根県観光情報サイト古代遺跡だけじゃつまらない!という方は、一緒に山陰の有名観光地も見てみては?

文化財に関するサイトは、「ストーリーを構成する文化財」の写真をクリック!このサイトで書いている内容の原点なので、「古代山陰の歴史地区」を1番目にまとめました!

私は日本を語るうえで山陰は欠かせない!と10年以上前から思っていたのも、

この内容をまとめる動機のひとつです!

ただ、「出雲」とか「神話」って、難しいですよね・・・

私も、この内容に至るまでにすごく手こずりました・・・

古代の出雲(山陰)は、都市伝説好きか専門家くらいしか扱わない題材なので、 難しい情報で溢れかえっているんですよね~

その中ですので、このページを読んでいただけた皆さんには、

最初の内は最も簡単に読める古代山陰の情報として扱ってもらっても大丈夫です!

(簡単じゃねえ!って思われた方にはごめんなさい💦)

ただ、日本では弥生時代、古墳時代、奈良時代といったように 時代ごとに分けて考えてしまうので、時代の流れがわかりづらくなっています。 時代ごとに区切らずに歴史を見ると、 まるで川の流れのように進んでいく古代史がそこにはあります。 その歴史を最も豊富な情報量で伝えるのが山陰の文化財です。 世界的に見ても平和的な統一を実現した古代日本を 世界遺産のようなストーリーとして見ていくことは、 すごく面白いのではないかと私は思っています。

少なくとも、日本の歴史にはこんな見方もあるのか、 それを伝える文化財が山陰にはあるんだ、 と思っていただけたなら、嬉しく思います!

ほかにも、古代出雲といえば島根県を連想される方が多いと思いますが、 鳥取県にも古代出雲と関係のある遺跡や伝承は数多く存在します。 なんなら、鳥取県抜きで山陰地方の古代史を語ることは非常に難しいです! ですので、このサイトでは「古代出雲」ではなく「古代山陰」と表記しています。 二つの県を一体的に見ることで、語ることのできる古代史がかなり充実するんです!

そして、このサイトで紹介した内容を、世界遺産に関係なく発信できれば、 山陰地方は日本における古代史の聖地になるかもしれません! 現在でも鳥取砂丘があるので、エジプト的なイメージは定着しやすいでしょうし。 そんな未来が待っていれば、面白いですよね~

最後になりましたが、このページを最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今後もまだ見ぬ日本を、世界遺産に当てはめて紹介していきますので、よろしくお願いします!

作成者についてはページトップの「作成者について/About the Creator」をクリック!